金藏院の開創

金藏院は神鏡山東曼茶羅寺(しんきょうざんとうまんだらじ)と号し、寛治元年(1087)、堀河天皇の命を受けた勝覚法印(しょうかくほういん)によって開創された勅願寺です。勝覚法印は総本山醍醐寺(京都市)の第十四世となり、のちに三宝院を開創して初世となった高僧です。

かつて金藏院が別当を兼ねていた熊野三社権現(現、熊野神社)の旧記によると、寛治元年六月十七日、勝覚法印が紀伊国(和歌山県)から熊野権現の神霊を分祀したと記しています。

平安時代以降(782~)の神仏習合時代は、神社の祭祀等は別当寺が行うことが伝統であり、金藏院の開創も熊野神社の創建と同時期とみるべきでしょう。

板碑の発掘

治承四年(1180)8月、伊豆に流されていた源頼朝が挙兵し、三浦氏、千葉氏をはじめとする坂東武者らの助力を得て、鎌倉に入り東国政権を樹立しました。

そのおり熊野神社に戦勝を祈願し、金藏院の住職が秘法を厳修したと伝えられています。金藏院が鎌倉幕府をはじめ各幕府の祈願所となった濫觴です。

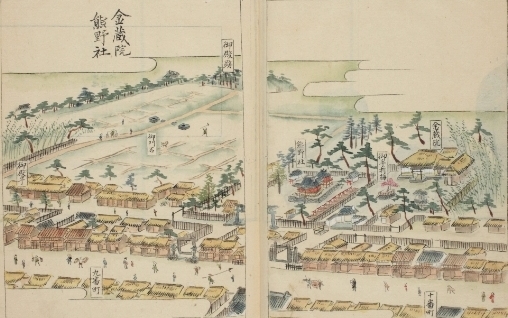

鎌倉時代に入ると経済生活も活発化し、人びとは交易場で必需品を得るようになり、品川湊、六浦湊とともに神奈川湊も賑わい、金藏院の寺運は隆昌の一途を辿りました。

金藏院には弘安年中(1278~87)に造立された板碑が境内から発掘されています。この板碑は、東国に板碑が造立され始めたといわれる初期以前のもので、非常に貴重な資料となっています。

金藏院と室町時代の情勢

金藏院の面する街道は、俗に「鎌倉道下の道』とよばれ、周辺地城は神奈川湊とともに重要な換点となっていたことから、中世豪族たちの争奪戦が続発していました。

室町時代(1336~573)に入ると、金藏院周辺地域は関東管領・上杉氏の支配下となり、扇谷(おおぎがやつ)上杉氏の執事・太田道灌が現われると、優れた統率力に多くの豪族たちが信望を寄せ、長禄元年(1457)、道灌は江戸域を築いて諸豪族を配下におき、勢力を伸ばしました。

この道灌の活躍と時を同じくして、真言宗の教勢が関東に広められ、多くの真言宗寺院が中興、または開創されます。その換点となったのが金藏院と三会寺(さんねじ 港北区鳥山)で、「弘法大師の再来」と尊崇された印融法印(いんゆうほういん)が教勢をさらに充実させました。

真言宗の檀林は俗に「関束十一檀林」といわれ、これら檀林の充実も印融法印によるもので、金藏院がその一つとして宗勢拡大に質献したのもこの頃以降のことでしょう。

戦国時代の金藏院

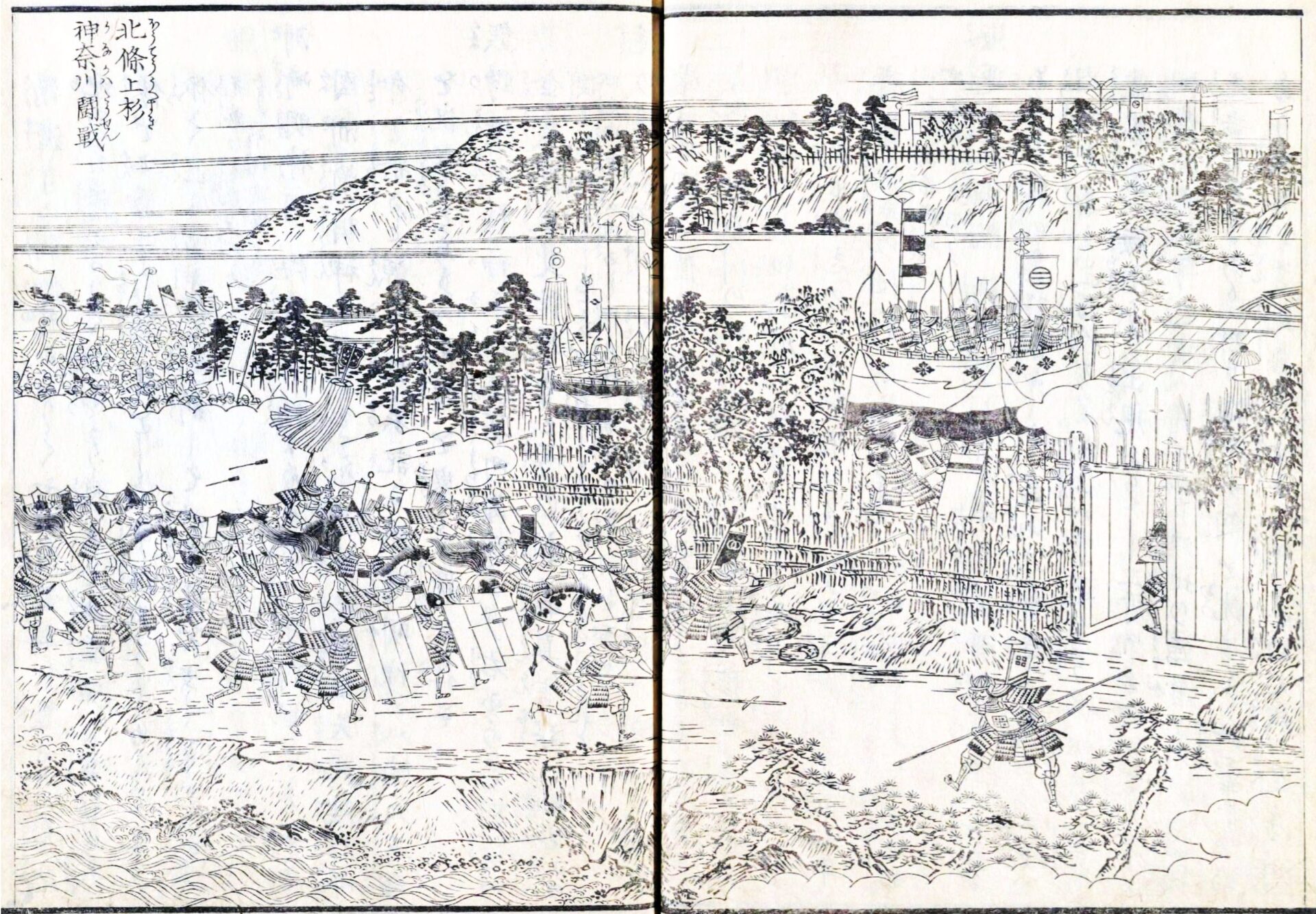

明応四年(1495)、北条早雲(後北条氏)が小田原城に入り、いらい100年にわたって関東に覇をとなえますが、永正七年(1510)の熊野神社を焼失させた、いわゆる「権現山の戦い」も、金藏院の周辺地城一帯を重要視した早雲の戦略の一つでした。後北条氏の基盤が確立するのは、三代・氏康の頃のことで、記録によると氏康は古社旧刹の外護にあたったといい、金藏院にも多大な外護が寄せられたと推察されます。

天正十年(1582)甲斐(山梨県)武田氏が亡び、織田信長が本能寺の変で白刃し、徳川家康が浜松城へ帰り着く間もなく、小田原の北条氏直が甲斐国へ五万の兵を送ったとの報せに、家康は八千の兵を率いて出陣しました。その出陣にあたって家康は、源頼朝の故事にならい、金藏院住職が秘法を修して戦勝を祈願しました。

このおりの対峙は後北条氏から和議の申し出があり、家康は甲斐・信濃(山梨県・長野県)を、後北条氏は上野国(群馬県)を領することになりました。

金藏院と家康とのつながり

干戈(かんか)を交えず二国を得た家康は、金藏院に御朱印寺領地十石を寄進しました。一般に金藏院の朱印寺領地は慶長四年(1599)に寄せられたとされていますが、これは「朱印状」が出された時のことです。天正十八年(1590)後北条氏が亡び、家康が関束八州の領主として江戸へ入部し、慶長八年(1603)に江戸幕府を開府しました。家康は五街道を整備し、そのおりに神奈川宿が設けられました。

家康は金藏院に厚い信施を寄せ、慶長十五年(1610)に神奈川御殿が建てられるまで、金藏院を宿泊所とし、境内の紅梅を愛でて出立のおりには必ず一枝を手折って持ち帰ったといい、いらい毎年一月になると金藏院の住職が、家康手折りの紅梅の一枝をたずさえて江戸城に上り、歴代将軍に献上する慣わしとなっていました。

近代までの歩み

元和元年(1615)の「諸宗諸本山諸法度』により、金藏院はあらためて醍醐三宝院と本末関係を結び、末寺・門徒寺二十五か寺を擁しました。

元禄年中(1688~703)になると、物見遊山を兼ねた寺社詣でが盛んになり、金藏院に安置する諸尊像に参話する人びとがあとを絶たなかったと伝えられています。

慶應四年(1868)徳川幕府が崩壊し、明治新政府が樹立されると神仏分離令が公布され、廃仏毀釈運動によって全国の各寺院は一様に荒廃への道を辿ります。金藏院は五十世・憲住法印のもとに檀信徒が結集して寺門を支えつづけました。ここから金藏院の現代史が始まり、現在の隆昌をみるに至っています。

金藏院の寺宝

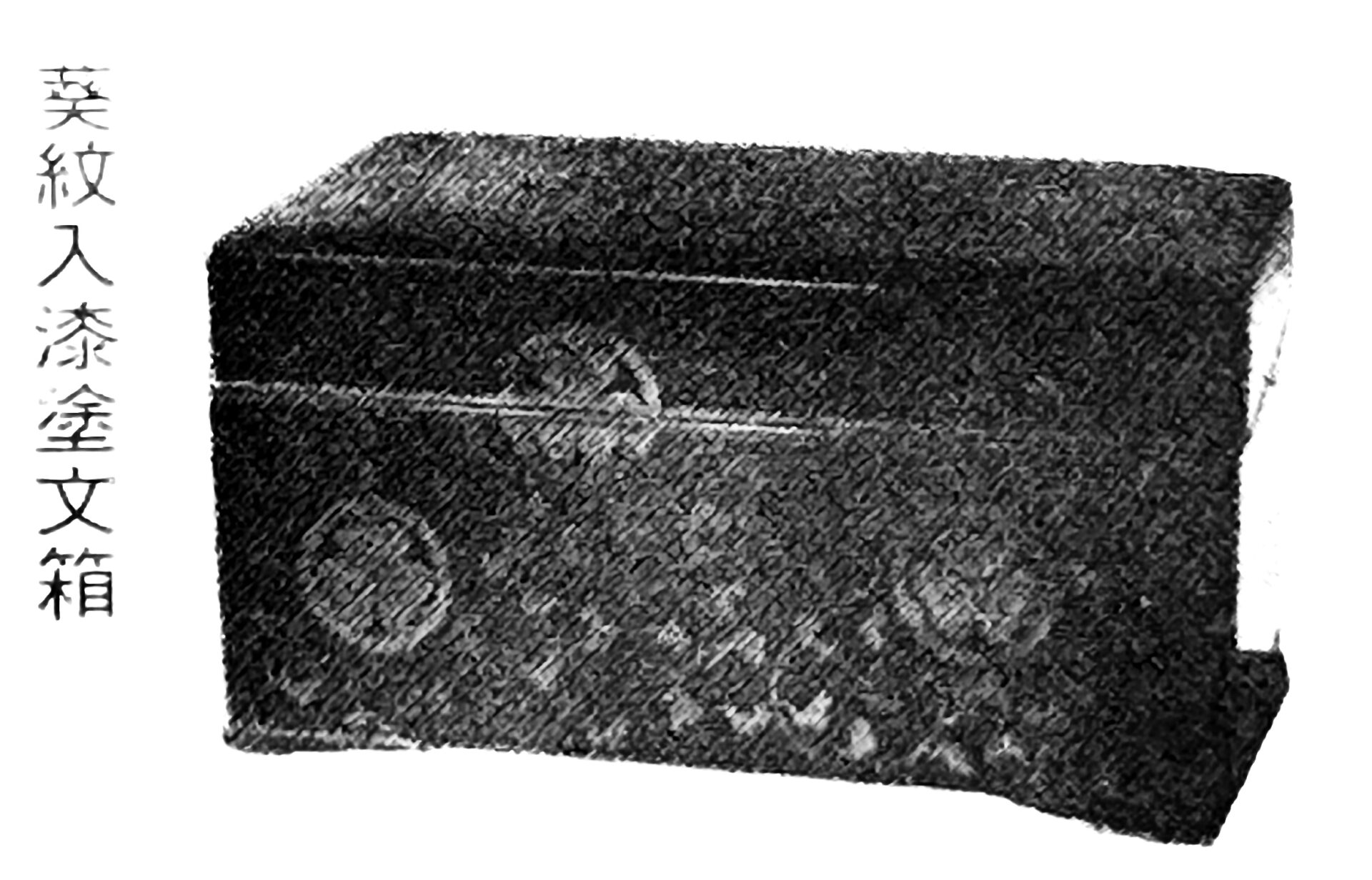

戦禍をへて金藏院の諸堂はことごとく焼失してしまいましたが、徳川家にまつわるものとおもわれる寺宝「葵紋入漆塗文箱」のほか、中興の祖師たちが受け継いだ曼荼羅図や、祖師の書跡、かかわりがあった茶道具などが保管されております。現在宝物や資料を今一度調査しておりますので所蔵品一覧については随時更新いたします。

さらに詳しくは下記よりPDFのパンフレットをダウンロードしてください

| 年表 | 出来事 |

|---|---|

| 1087年 | 堀河天皇の命を受けた勝覚法印(しょうかくほういん)によって開創 |

| 1087年 6月 | 藏院が別当を兼ねていた熊野三社権現(現、熊野神社)に勝覚法印が紀伊国(和歌山県)から熊野権現の神霊を分祀 |

| 1180年 8月 | 源頼朝が挙兵の際、三浦氏、千葉氏をはじめとする坂東武者らの助力を得て、鎌倉に入り東国政権を樹立しました。そのおり熊野神社に戦勝を祈願し、金藏院の住職が秘法を厳修 |

| 1336年~1573年 | 金藏院周辺地域が関東管領・上杉氏の支配下となる |

| 1495年 8月 | 北条早雲(後北条氏)が小田原城に入り、永正七年(1510)に別当寺である熊野神社を焼失させる |

| 1582年 | 家康が源頼朝の故事にならい、金藏院住職が秘法を修して戦勝を祈願干戈(かんか)を交えず二国を得た家康は、金藏院に御朱印寺領地十石を寄進しました。 |

| 1615年 | 「諸宗諸本山諸法度』により、金藏院はあらためて醍醐三宝院と本末関係を結び、末寺・門徒寺二十五か寺を擁した。 |

| 1868年 | 明治新政府が樹立され、神仏分離令が公布される。 |

お問い合わせについて

当寺院について、またお檀家様による葬儀依頼や法事の

お問い合わせについては下記のお電話番号へご連絡ください。

※「葬儀会社さまや、お檀家様以外の方による」金藏院会館の貸し出しについてのご連絡は、

恐れ入りますが045-311-7676までご連絡ください。

ご法事申し込みについて

法事のお申し込みにあたっての要項や塔婆申込書がダウンロードできます。

塔婆申し込みはプリントのうえ、FAX・郵送・お持ち込み等で承ります。

※法事のお申し込み・問い合わせは必ず電話かFAXでお願いします。